Автор: Эрик Гернет

Сайт: People's History http://www.peoples.ru/

Статья: Капитан Е. С. Гернет - правда и мифы

"Сказка не тощает в передаче". (Р.Киплинг)

Почему-то биографии боле-менее заметных лиц с течением времени обрастают мифами, и каждая новая выдумка затем без всякой проверки переходит из одной публикации в другую. Евгению Сергеевичу Гернету, герою войн, полярнику, автору книги "Ледяные лишаи" тоже не повезло в этом отношении: многие годы его имя было под запретом. И когда, после реабилитации, после публикации повести Паустовского "Теория капитана Гернета" и издания книги самого Гернета "Ледяные лишаи", появился интерес и к личности самого Гернета, оказалось, что о нём известно до обидного мало. Публикаций о нём было много, но большая часть - пересказ предыдущих, да с добавлением своих выдумок - "для красного словца". И пошли нарастать на славном этом имени лишаи не всегда безобидных мифов, издаваемых огромными тиражами, вплоть до Интернета. У меня же за много лет набралось достаточно документов, чтобы опровергнуть большинство из них и дать добросовестным людям материал для создания истинной биографии славного капитана.

Известные мне документы не полностью описывают все этапы его жизни; такие места я предпочитаю пропускать, или же пользоваться свидетельствами, которые считаю надёжными. Возможно, что надёжность их может послужить предметом дальнейшего исследования...

Э.М.Гернет.

"Пишем, что наблюдаем; чего не наблюдаем, того не пишем" (старинное правило в русском флоте).

Дата рождения капитана не подлежит сомнению: 31 октября 1882 года (метрическое свидетельство, представленное отцом его, Сергеем Павловичем, при прошении о зачислении Сергея в Морской корпус) (1).

После окончания корпуса, в чине мичмана, 13 мая 1902 г. Гернет получает назначение младшим штурманом на эскадренный броненосец "Победа" (2).

31-го октября 1902 года "Победа" в составе эскадры выходит из Кронштадта и прибывает в Порт-Артур 21.4.1903 (3).

В Порт-Артуре 3.11.1903 Гернет получает назначение на канлодку "Отважный" (2). С началом русско-японской войны этот корабль несёт сторожевую службу у входа в порт. За отражение атак брандеров Гернет 2.4.1904 награждён орденом Св.Анны 4-й степени с надписью "за храбрость" (2). С 25-го мая Гернет служит штурманским офицером на эскадренном миноносце "Лейтенант Бураков" (2), самом быстром на Жёлтом море (максимальный ход - 33,6 узла). В перечислении военных действий зафиксированы прорывы японской блокады этим миноносцем:

Из Порт-Артура в Инкоу и Сеньючен 2 июня 1904 г. и обратно в Порт-Артур 4-го июня (4).

За высокое штурманское искусство в этом походе Е.С.Гернет был награждён 18.6.1904 орденом Св.Станислава с мечами и бантом (5).

Тем временем "Бураков" снова прорвал блокаду, пройдя в Инкоу и Сеньючен 15-го июня 1904 и вернувшись 20-го июня (4). В последнем, четвёртом переходе 20-го июня Гернет, чтобы обмануть японскую разведку, назначил китайским лоцманам время выхода миноносца на следующий день, а сам вывел корабль ночью по собственной прокладке без лоцмана - высший штурманский пилотаж! - и тем избежал ловушки японских кораблей (ловушку кораблю ставят всё-таки корабли, а не разведка).

После гибели "Буракова" 11 июля 1904 г. Гернет был назначен на миноносец "Бдительный" 16-го июля 1904 года, но уже 21-го покидает Порт-Артур на парусной джонке с секретными донесениями (4), лично (а не через курьера) доставляет их в штаб наместника и прибывает во Владивосток 11 августа. За это Гернет награждён чином лейтенанта (а вовсе не орденом Св.Владимира), и 20 августа назначен флаг-офицером Морского Походного штаба наместника в Харбине. Не было возвращения в Порт-Артур и тем более повторного выхода на джонке, о чём иногда приходится читать: раздел послужного списка "служба на море" чётко говорит - с 21 июля по 11 августа "под парусом и за границею - 21 день" (2). Также и у Лебедева нет ни возвращения, ни нового выхода джонки с Гернетом (4).

В штабе Гернет просидел недолго, и уже 23 сентября отправился снова во Владивосток "по предписанию Морского Походного штаба и по собственному желанию", вызвавшись провести в Порт-Артур пароход со снарядами и продовольствием. Гернет, прекрасно владеющий немецким языком, 1-го октября 1904 г. получил в своё распоряжение датский транспорт "Бинтаг", но команда отказалась идти в Порт-Артур и была заменена русской, а Гернет 17-го октября был переведён, благодаря своему отличному знанию английского языка, на английский пароход "Карляйль". "Бинтаг" ушёл под командой лейтенанта Веселаго. Следом, 25-го октября, вывел свой "Карляйль" лейтенант Гернет (6).

Осенние штормы, силою до 10-11 баллов, внесли свою поправку в это предприятие. Они заставили "Бинтаг" уйти под защиту берегов в бухту Ольга, но там он сел на мель. А "Карляйль" в открытом океане потерял в шторме 5-го ноября все 4 лопасти винта. Пароход, конечно, не джонка, но, сделав подобие парусов из мешков и искусно пользуясь благоприятными порывами ветра, Гернет сумел так подправить дрейф "Карляйля", что его на 82-й день вынесло к Филиппинам. Сделав какую было возможно минимальную починку в Маниле ("Карляйль" не смог дать ходу больше трёх узлов), Гернет перешёл в Сайгон, куда прибыл 23 апреля 1905 г. (7).

Он хотел пойти со 2-й эскадрой Тихого океана, проходившей там, но Рожественский почему-то не взял Гернета. Таким образом, Евгений Сергеевич Гернет не попал ни в Цусиму, ни в японский плен. Он сдал груз на крейсер "Диана", а сам выехал из Сайгона 22 июля 1905 года кружным путём через Китай, Монголию на Кяхту, и 22 сентября прибыл во Владивосток (5). Именно за этот поход, а не за выход на джонке, Е.С.Гернет был награждён 6 ноября 1905 г. орденом Св.Владимира 4-й степени с мечами и бантом (5). В тот же день он был командирован в Петербург, в распоряжение Главного Морского штаба, и прибыл туда 5-го декабря 1905 г. Награждён серебряной медалью в память русско-японской войны (21 января 1906 г.), получил двухмесячный отпуск, а с 9 апреля 1906 г. назначен вахтенным начальником на броненосце "Цесаревич" (5).

На "Цесаревиче" Е.С.Гернет пробыл "во внутреннем и заграничном плавании" (по формулировке послужного списка) с 1-го июля 1906 по 24-е мая 1907 г. 6 декабря 1907 года Гернет награждается четвёртым орденом - Св.Анны 3-й степени (8). После 24-го мая 1907 года и до 1-го января 1908 г. список отмечает лишь нахождение "во внутреннем плавании и вооружённом резерве". Дальше записей о плаваниях нет. Е.С.Гернет занимается на штурманских курсах, и только со 2-го июня по 3 сентября 1908 года он стажируется на учебном корабле "Герцог Эдинбургский" в должности старшего штурманского офицера - "во внутреннем плавании", т.е. в Балтийском море, а 18 августа 1908 г. Гернет становится штурманом 1-го разряда (5).

24-го ноября 1908 года Е.С.Гернет переводится из Балтийского в Сибирский флотский экипаж, и 20 декабря его зачисляют на вакансию минного офицера, а 23-го декабря 1908 г. он уже штурманский офицер на транспорте "Шилка" во Владивостоке (2).

Эти даты ясно показывают, что в 1908 году Гернет никак не мог быть ни на "Цесаревиче" в Мессине, как часто пишут, ни в отставке, что тоже иногда приходится читать.

На "Шилке" Гернет был чуть больше месяца. 25 января 1909 года он назначен командующим миноносцем "Точный", и 2 февраля вступает в командование. 18-го апреля 1910 года Гернет производится в старшие лейтенанты (2).

В отставку Е.С.Гернет был уволен только 13 мая 1914 года (8).

Во время 1-й мировой войны Е.С.Гернет был направлен на этот раз на Черноморский флот, но сначала не в минную, как часто пишут, а в Транспортную флотилию (9).

Старший лейтенант Гернет стал комендантом (в 1915 г. командиры транспортов назывались комендантами) бывшего английского грузового парохода "Тислетор", зафрахтованного и зачисленного в Черноморский флот под именем "транспорт № 67" (10).

В 1915 г. Гернет получил светло-бронзовую медаль в память 200-летия Гангутской победы (8).

Транспорты использовались главным образом для перевозки войск. С 8 февраля 1916 Гернет назначен командующим "Альмы" (11).

Это - бывший германский пароход "Асгард", интернированный 1-го августа 1914 года в русском порту, и реквизированный 2 октября 1914 года, включённый в Черноморский флот для траления мин заграждения как тральщик "Альма". 25 марта 1915 года "Альма" была передана в Транспортную флотилию под именем "транспорт № 5". (12).

Летом 1916 года корабль Гернета участвовал в сражении под Трапезундом, перевозя десантные войска. Огнём береговых батарей он был сильно повреждён, а Гернет в очередной раз ранен. Его наградили пятым орденом - Св.Станислава 2-й степени 11 сентября 1916 г. (8).

Транспорт был отведён в Батум, где стоял до января 1917 года, а капитан его лечился в госпитале. В госпитале Евгений Сергеевич Гернет познакомился с медсестрой Лидией Ивановной Шелагуровой, на которой женился в конце 1916 года. Ему дали отпуск, по заключению медкомиссии, на 2 месяца, с 28.12.1916 г. (13).

Ремонт "Альмы" затягивался. В это время в Николаеве строились новейшие миноносцы типа "Новик", и на один из них, "Калиакрию", по ходатайству его командира, капитана 2 ранга Григораша, был назначен старшим офицером Е.С.Гернет (14).

Старая команда любила своего командира и (то ли к свадьбе, то ли при расставании) подарила ему серебряный портсигар с надписью "Командиру - человеку". Во время революционных выступлений матросов в Николаеве, где достраивалась "Калиакрия", туда приехала делегация моряков "Альмы" для того, чтобы присмотреть, не обижают ли там их командира. (15).

(Некоторые публикаторы приписывают подарок портсигара команде "Калиакрии", как более известного в истории корабля, чем "Альма").

В сентябре 1917 года капитан 2-го ранга Е.С.Гернет становится командиром "Калиакрии", которая с декабря 1917 принимает участие в гражданской войне на стороне Советской власти (16).

В ночь с 29 на 30 апреля 1918 г. Гернет командует флотом из 11 миноносцев и 10 сторожевых катеров-истребителей подводных лодок, уходящих из Севастополя в Новороссийск, чтобы избежать захвата их немцами, а 18 июня, ввиду безвыходности положения, утапливает флот, в том числе свою "Калиакрию", в Цемесской бухте (17).

Впрочем, 8 катеров были погружены на железнодорожные платформы и доставлены эшелоном на Волгу, где они составили основу образуемой Волжской военной флотилии, временно командовать которой, с 23 июня по 17 августа 1918 года, было поручено Е.С.Гернету (16).

Начинать пришлось буквально с нуля. Кроме катеров, требовавших ремонта, не было ни комсостава, ни обмундирования, ни помещений для жилья матросов; Гернету пришлось ехать в Москву и там выколачивать по списку всё необходимое для создания боеспособной флотилии (18).

С 28 февраля 1919 г. Е.С.Гернет - в Шлиссельбурге, в должности начальника дивизиона сторожевых кораблей Балтийского флота (16). В 1920 году Гернет назначается командующим Азовской военной флотилией с 25 мая 1920 г., причём в приказе Реввоенсовета Республики об этом назначении он назван "Командующим Западно-Двинской флотилией" (19).

Действия Азовской флотилии под командованием Гернета описаны в литературе, например, в рассказах С.А.Колбасьева (участника этих событий) "Салажонок" и "Хороший командующий", только что не названы истинные имена и даты, а в большой статье В.И.Галенко ("Три подвига капитана Гернета") есть имена и даты, взятые из документов, в том числе приказов самого Гернета по флотилии (20). Ссылки на архивные документы приводятся также у Н.П.Липатова (21).

В 1923 году Е.С.Гернет командует на Дальнем Востоке пароходом "Симбирск" (с июня по ноябрь), а затем "Индигиркой". Точными датами на период 1924-27 г. я не располагаю, но все литературные источники сходятся на том, что он находился в Китае и был военным советником при В.К.Блюхере. Весной 1927 г. Гернет получил назначение в Японию.

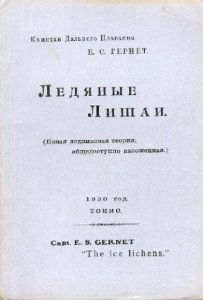

Живя в Кобе, он написал свою знаменитую ныне книгу "Ледяные лишаи". Предисловие датировано 25 июля 1928 г., послесловие - 18 сентября 1929 г., а книга напечатана в Токио в 1930 году (22).

Когда Гернет с семьёй вернулся из Японии в июле 1931 года, то оказалось, что у него нет ни жилья, ни работы. Он начал работать и предложил оригинальную проекцию карт для полярной навигации (23). В середине 1933 года Гернет был принят в Гидрографическое управление Главсевморпути, только что организованное в Ленинграде. Он ходил в Арктику в 1933 г. на ледокольном пароходе "Сибиряков" к островам "Известий ЦИК" и Арктического института. В 1934 г. опубликованы его "Таблицы, упрощающие нахождение редукции", опять-таки пригодные для высоких широт лучше всех предыдущих (24). Сам же Гернет в этом году отправился снова, в качестве гидрографа на ледокольном пароходе "Садко", во льды Карского моря. По результатам промеров во время 23-дневного дрейфа со льдом Гернет предположил наличие земли или мелководья на северо-восток от острова Визе (25).

Эта его гипотеза была подтверждена в экспедиции на том же л/п. "Садко" в следующем, 1935 году (26).

Семья Гернет получила, наконец, квартиру в 1935 г. А Евгений Сергеевич попытался проникнуть на этот раз уже в Восточную Арктику, на парусно-моторной шхуне "Полярная звезда". Но уже в бухте Тикси обнаружилось, что состояние старой шхуны не позволяет ей рисковать выходить в Ледовитый океан.

В 1936-37 годах Е.С.Гернет работает со своими картами, готовит их к применению на Северном морском пути и участвует в подготовке работы дрейфующей станции "Северный полюс" И.Д.Папанина, обучает штурмана этой экспедиции, геофизика Е.К.Фёдорова, применению карт в своей проекции.

В навигацию 1937 года по Северному морскому пути послали сразу несколько караванов транспортных судов обычного, даже не ледового класса, несмотря на предупреждения гидрографов. Зима надвинулась ранняя, суда вместе с сопровождавшими их ледоколами замёрзли во льдах, зазимовали без топлива, еды и тёплой одежды. Обвинили в этой неудаче гидрографов, якобы составивших вредительские карты льдов и течений, и среди других был арестован и Евгений Сергеевич Гернет - 1-го мая 1938 года. Открытый суд над полярниками, благодаря их умелой самозащите, провалился. Их отправили в лагеря по закрытому постановлению "особого совещания" 23 декабря 1939 года (27).

Е.С.Гернет был сослан в Казахстан. Там, в колхозе "Спартак", когда у него уже окончился срок ссылки, и он готовился выехать в Казань к младшей дочери, он умер от инфаркта 8 августа 1943 года. Его жена и старшая дочь умерли от голода в блокадном Ленинграде, соответственно, 26-го апреля и 23-го сентября 1942 года.

Гернет был реабилитирован в 1956 году (28). А по постановлению правительства России имя Гернета было присвоено безымянному проливу между островами Известий ЦИК и островами Арктического института - там, где он проводил свои первые полярные исследования 1933 года с экспедицией на пароходе "Сибиряков" (29).

Список использованных источников:

(1) РГА ВМФ, фонд 432, опись 5, дело 8189.

(2) РГА ВМФ, ф.1268, оп.1, д.1008, л.79.

(3) РГА ВМФ, ф.525, оп.1, д.29, л.43.

(4) "Русско-японская война 1904-1905 гг. Перечень военных действий флота". Вып.1. "Перечень военных действий флота у Порт-Артура в 1904 году". Составил Лейтенант А.Лебедев. СПб, 1910.

(5) РГА ВМФ, ф.406, оп.10, д.Г-11, 1914 г.

(6) РГА ВМФ, ф.524, оп.1, д. 64.

(7) РГА ВМФ, ф.763, оп.1, д.270, лл. 2-4об.

(8) Список личного состава судов флота учреждений Морского Ведомства. Петроград, 1916 г., с. 233.

(9) РГА ВМФ, ф.609, оп.2, д.586, приказ командующего Черноморским флотом № 186, 2.3.1915.

(10) РГА ВМФ, ф.579, оп.1, д.1, л.4, приказ командующего Транспортной флотилией № 15, 3.3.1915.

(11) РГА ВМФ, ф.579, оп.1, д.14, л.138.

(12) РГА ВМФ, ф.609, оп.2, д.586, приказ Командующего Черноморским флотом № 269 от 25.3.1915.

(13) РГА ВМФ, ф.579, оп.1, д.14, л.312, приказ № 1344.

(14) РГА ВМФ, ф.609, оп.2, д.986, лл.13 и 310, приказ № 1779 от 5.5.1917.

(15) Справка о капитане Гернете начальника Гидрографического Управления Главсевморпути, 1934 г./ Институт мировой литературы им. Горького, музей А.М.Горького, № 1402, 1.11.1983.

(16) Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922). Сборник документов в 4 томах. Том 3, М., Воениздат, 1974, стр.748.

(17) РГА ВМФ, ф.р-29, д.177, лл.1-9.

(18) РГА ВМФ, ф.р-5, оп.1, д.273, лл.458-461об.

(19) Приказ Р.В.С. Республики от 28.4.1920 г.

(20) Сборник документов "Моряки в борьбе за власть Советов на Украине", Киев, 1963. Документы №№ 394, 415, 416 и др.

(21) Липатов Н.П. 1920-й год на Чёрном море. М., 1958.

(22) Гернет Е.С. Ледяные лишаи. Токио, 1930; 2-е издание - М., 1981 г., с послесловием О.П.Чижова.

(23) Гернет Е.С. Навигационные морские и авиационные карты с добавочными замкоординатами. Записки по гидрографии, 1933 г., № 5, сс. 25-43.

(24) Гернет Е.С. Близмеридианальные таблицы, упрощающие нахождение редукции. Л., изд. Арктического института, 1934.

(25) Е.С.Гернет. Гидрографические работы на "Садко".// "Садко" под советским флагом. Сборник статей сотрудников первого рейса 1934 года. Л., 1935, с. 123.

(26) А.Лактионов. К вопросу об открытии острова Ушакова и мелководья "Садко".// Записки по гидрографии, 1936 г., № 1, с. 28.

(27) НКВД против полярников. Телепередача. Санкт-Петербург, 24.10.2002 г.

(28) Справка за подписью зам. председателя военного трибунала Московского военного округа от 20 февраля 1956 г.

(29) Постановление Правительства РФ от 6.04.1998.

[ Эрик Гернет, "Капитан Е. С. Гернет - правда и мифы" http://www.peoples.ru/state/citizen/gernet/history.html ]

Батум 1916г.

Казахстан 1940г.